青ヶ島では、昭和41年に電気が開通するまで、電気がなく不便な生活を送っていたそうです。

当時から青ヶ島は「絶海の孤島」と呼ばれ、作業は困難が予想されていたため、

工事の引き受け手がなかなか現れない状況でした。

そんな青ヶ島の状況を知った、京浜電設の創業者である初代社⾧ 福島重良は、

「東京都でありながら、電気の無い生活を強いられている島民の力になりたい」

という想いから、

この工事を引き受けることに決めたそうです。

この青ヶ島での取り組みは、

当社が大切にしている『三方よし』の原点ともいえる工事となりました。

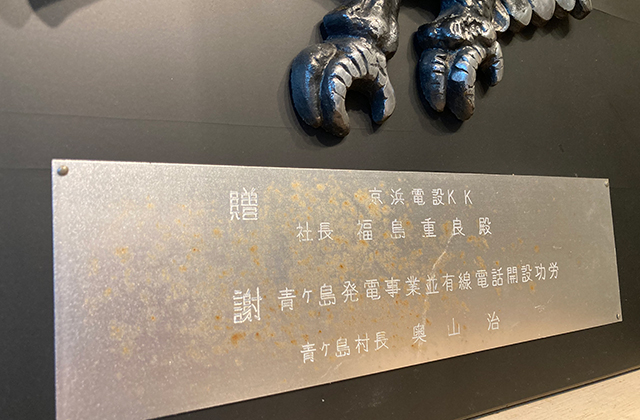

50年以上経った今でも、島民の皆様から感謝され続けており、

京浜電設は、人々の生活の根幹ともいえる電気工事業を通じて社会に貢献しています。

東京で、ただひとつ、

電気のない島

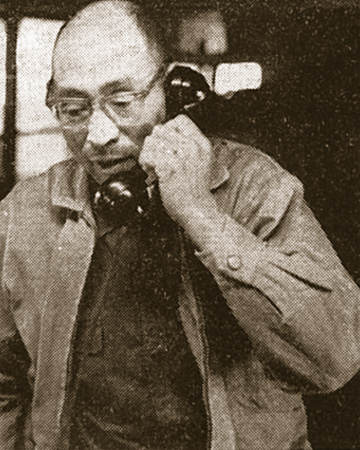

伊豆諸島の最南端にある青ヶ島は、東京から約350km、八丈島から定期船とヘリコプターが往復するだけの小さな島です。

日本の高度成長期といわれる1960年代に入っても、この島には電気がありませんでした。一般家庭に電気冷蔵庫や洗濯機やテレビが普及し始めた時代に、東京都青ヶ島村ではまだランプの生活をしていたのです。

そのころから青ヶ島は、「絶海の孤島」と呼ばれるとっても不便な島でした。住んでいる人の数は260人。農産物はサツマイモくらいで、これといった産業はなく、東京の港からは月に1度しか船が来ません。人びとの暮らしも村の財政も貧しいものでした。

「電気のない島では、若い人たちはみな出ていってしまう。何とかしなくては…」

当時、村長だった奥山さんはずっと考え込んでいました。

奥山村長と村の人たちは、新聞をはじめ報道に関わる人たちに向けて、真剣に手紙を書きました。

この思いが届いて、新聞記者たちが島に取材にやってきました。

最初の東京オリンピックが開かれる1年前、1963年のことでした。

「文化から取り残されようとしている青ヶ島を見捨てないで…」

といった内容の新聞記事は、大きな話題となりました。

それなら、

ウチで引き受けましょう

京浜電設の創業者である福島重良もまた、この記事を読んで心を動かされたひとりでした。

「東京都でありながら、電気の無い生活を強いられているなんて…

何とかしてあげられないだろうか…」

福島は、すぐに奥山村長に手紙を書きました。

そして、島に発電所をつくる手続きのために、関係各所を訪ねてまわりました。

当時、この難工事をかって出る人は他にいませんでした。

「福島さんも変わった人だ。あんな離れ小島じゃ工事はおそろしくたいへんだし、予算だって少ないのに…」

何かに突き動かされるように行動する福島の姿をみて、そんなことを言う人もいましたが、まったく気にしませんでした。

「島民のためになるのでしたら、ウチでやらせてください。

電気は必ず必ずつけますよ。」

福島は、奥山村長に約束し、大多数の社員を引きつれて青ヶ島に渡りました。こうして工事は始まったのです。

青ヶ島は、風が強いため台風の影響も考慮し、地熱の高いところ以外は通常送電ではなく地中埋設工事を行いました。

断崖絶壁に囲まれている青ヶ島は波が高く船が欠航と途方にくれましたが、奥山村長の尽力で海上自衛隊のヘリコプターが青ヶ島に大切な発電機や工事用資材が無事に届けてくれたのです。

早朝から夜遅くまで工事は進み、村人もいっしょになって働きました。

1966年の10月25日、工事はついに完成し、発電機のディーゼルエンジンが音をたてて回りはじめました。

ばんざい!

明かりも、テレビもついた!

電気なんて、生まれた時からどこの家にも普通にあって、そのありがたみを感じないかもしれません。ですが、この時は違ったのです。

ランプしかなかった島に電気がついた瞬間は、こんな感じだったそうです。

「お~い、もうすぐ電気がつくぞ~みんな集まれ~」

「いつになったら、つくんか~ 」

「暗くなってから、じゃろが」

大人も子供も、完成したばかりの発電所を取り囲んでワイワイ盛り上がっています。みんな村長さんが電源スイッチを入れて、電灯がつく瞬間を待っています。

そしていよいよ、その時がやってきました。

「ついたぞ!ついたぞ! 」

どよめきとともに「ばんざい!ばんざい!」の声が上がります。

「テレビも映った!」

「おおっ、映ってる!」

それはもう、お祭りのような騒ぎでした。

奥山村長は、福島の手をにぎりながら言いました。

「夢のようです。本当にありがとう。」

その日から、青ヶ島では夜でも本が読めるようになり、人びとの生活もぐんと楽に、便利になっていったということです。

現在の青ヶ島と

京浜電設のつながり

令和3年に現代表の福島佳孝が青ヶ島を来訪しました。

当時を知る島民の皆さまからは、電気がついた日のことや工事を請け負った先代 福島重良のことを覚えていました。

京浜電設が協力した工事で「島の生活が変わった」と、55年経った今もなお、先代の尽力が島民の皆さんの心に生き続けていました。

京浜電設は、人々の生活の根幹とも言える電気の仕事で社会に貢献していることを、改めて感じることができた瞬間でした。

青ヶ島の開通工事は、今後も京浜電設の『三方よし』を象徴する事例として語り継がれます。

当日案内してくださった、副村長さんと発電所の統括をしているK.Hさん

K.Hさん

青ヶ島の「神的存在」

K.Hさんがいないと電気が止まってしまうとも言われている方です。

K.Kさん

青ヶ島の「副村長」

元警察官で、約12年前に青ヶ島で駐在をされていたそうです。

青ヶ島に来島した際、島内を案内してくださったK.Kさん、発電所ができた当時の様子や現在のお仕事内容等のお話をしてくださったK.Hさん、お忙しいなか誠にありがとうございました。

また、来島した際は温かく迎えてくださった青ヶ島の島民の皆さま心より感謝申し上げます。

電気が通った当時を知る島民の方々のお話

当時は電気がなく不便な生活をしていたので、電気がついたときはとっても感動しました!

テレビが見れたときの"感動"は今でも忘れられません。

旦那(現在は他界されています)は発電所に勤務していたんです。

電気が通った時は島全体でお祭り騒ぎでしたよ!

埋設工事になると話があり、各自 自宅前を掘りましたよ(笑)

掘るのが『義務』というわけではなかったのですが、

家に電気をひくために福島さん達と一緒に、島民全員で力を合わせて頑張りましたね。

青ヶ島について

京浜電設にとって思い入れが強い青ヶ島ですが、観光地としてもとても人気のスポットです。

世界的にも珍しい二重式カルデラ火山の様子が見られる大凸部や尾山展望台からの眺めはとても素晴らしく、2014年にはアメリカの環境保護NGO「One Green Planet」の「死ぬまでに見るべき世界の絶景13選」に選ばれたことで世界的にも注目されている島です。

ぜひチェックしてみて下さい。